|

INDEPENDENCIA

DE MÉXICO

Narrada por

el mexicano Alamán,

con

todo tipo de ingredientes historiográficos

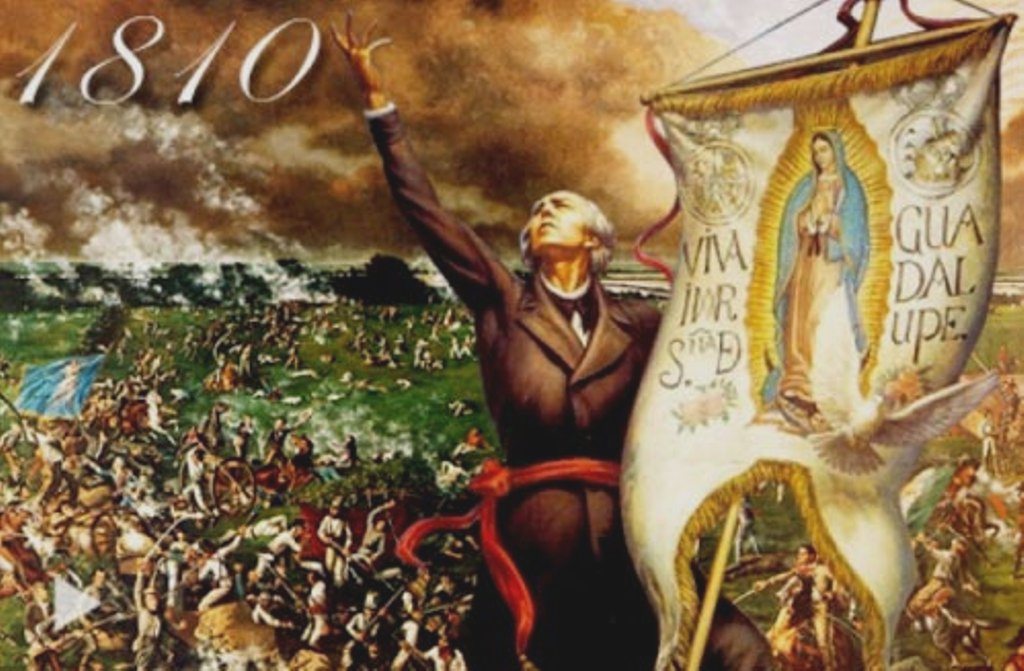

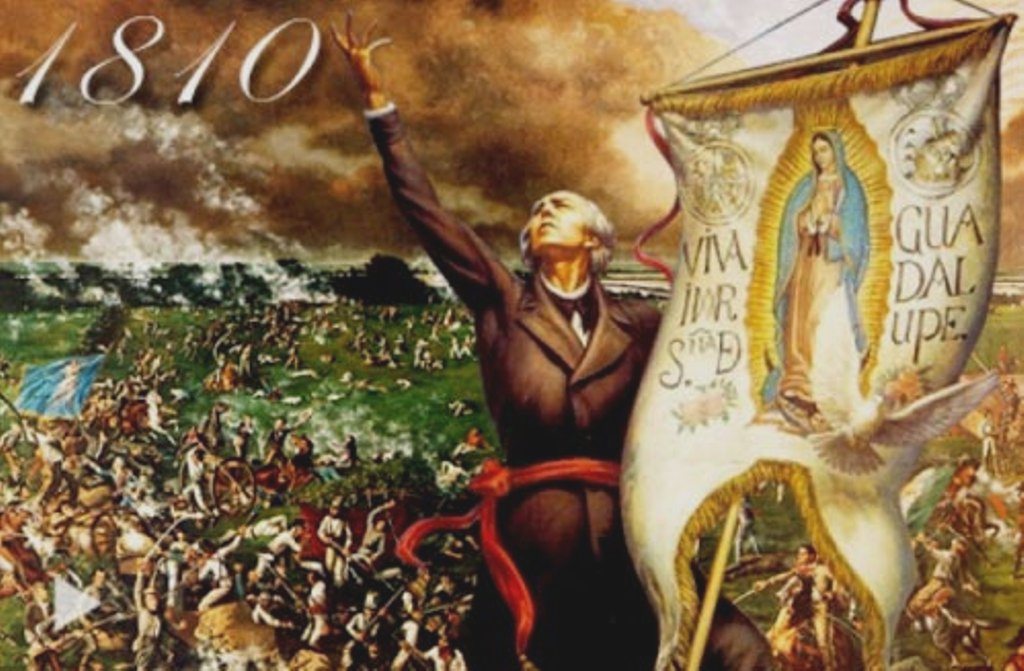

Grito de

Dolores del cura Hidalgo, inicio de los procesos independentistas

Madrid, 1 octubre 2020

Manuel Arnaldos, historiador de Mercabá

Desde el Levantamiento de Mayo-1808 contra los franceses, habían

empezado a proliferar en España una serie de Juntas

provinciales[1]

bajo la idea de aglutinar

una soberanía popular española[2],

que mostrase la resistencia española frente a la Francia napoleónica. Poco a poco, las

Juntas provinciales fueron reagrupándose en torno una Junta

Suprema[3]

con sede en Cádiz y tinte liberal, que nunca fue aceptada por los colonos americanos[4]

por su doble impronta política de:

-poner

bajo su dominio liberal las estructuras de América,

-repensar el modelo futuro de España, desde el corte constitucional[5].

Al poco de ser

constituida, la Junta Suprema decide convocar unas Cortes

generales de

Cádiz-1810 desde la óptica de un total centralismo (liberal), y

sin hacer un reparto proporcional de

representantes provinciales, ni siquiera en América[6].

Fue el momento de la fractura con América. El Consejo de Regencia-1810[7]

puso la excusa a América de que el objetivo de Cádiz era sólo frenar la

escalada francesa, y vuelve a convocar a todos a participar en la Constitución

de Cádiz-1812[8].

En 1813 vuelve a España[9]

Fernando VII y anula todos los movimientos de

Cádiz, aliviando las reacciones de los colonos en América. Pero no logra

sofocar a los liberales de Cádiz, que alargan sus reivindicaciones al

continente americano[10]

e insisten en el constitucionalismo, tanto en España como en América.

La división entre

liberales y monárquicos empieza a inundar el continente americano, en su

vertiente de revueltas y motines entre los propios colonos. Fernando VII

se ve obligado a enviar a América al ejército

de Morillo[11]

para sofocar la insurrección, y establecer el orden en Nueva Granada. Pero

Simón Bolívar[12]

le responde a sangre y fuego[13],

provocando la guerra civil en América[14]

y haciendo que España tuviese que sofocar toda Sudamérica, a través de

durísimos métodos.

Un nuevo golpe liberal

en España, o Golpe de estado de Riego-1820[15],

volvió a aprobar los decretos de Cádiz, iniciar el trienio liberal

(1820-1823) y provocar una escalada en cadena de todos los procesos

independentistas sudamericanos[16].

Un nuevo ejército

enviado a América por Fernando VII, el ejército

del duque Angulema[17],

supuso ya el final de la soberanía española en América, tras su derrota en la Batalla de Ayacucho-1824[18].

a)

Contexto

A nivel general, fueron causas españolas que provocaron

la pérdida de América:

-la

crisis monárquica española[19],

-la Junta Central de Cádiz y su Consejo de Regencia[20].

Así como fueron causas americanas que alentaron

el proceso independentista americano:

-el

sentimiento de frustración criolla[21],

-el arraigo de las doctrinas eclesiales sobre el despotismo político[22].

No obstante, en ambos

casos (español o americano) siempre hubo motivaciones internacionales que

subyacían al proceso emancipador:

-el

enciclopedismo francés[23],

-la independencia de los Estados Unidos[24],

-los intereses económicos de Inglaterra[25].

La Audiencia de

México-1810 había propuesto solucionar el problema de Nueva España

(América Norte) mediante el nombramiento de un rey que sustituyera el sistema virreinal[26],

así como las Conversaciones de Punchauca-1820 fueron en esa misma

dirección[27], hacia los problemas de Perú y Nueva

Granada (América Sur).

Pero los

independentistas (colonos y criollos) fueron moviéndose entre

líneas, bien organizados y para nada por generación

espontánea, sino con el liberalismo francés

empujando desde el fondo. Empezaron reclutando descontentos

con el antiguo régimen, ocultando sus ideales de

desestabilización del sistema[28]

y haciendo que las circunstancias provocasen el proceso

independentista.

A lo que se unió el proyecto masónico de Francisco

de Miranda[29],

el 1º en introducir en América el pensamiento ilustrado francés, el 1º

en buscar para América del Sur (católica) lo sucedido en las 13 colonias

británicas del Norte (protestantes), y el 1º en dar a todo eso un

tinte independentista. Entabló para ello Miranda relaciones con:

-con

Bolívar, el cual rechaza sus programas[30],

-con William Pitt, ministro británico de ultramar[31].

Se trató, en líneas generales, de una sublevación

anti-española:

-de

la nobleza criolla, que nunca arraigó en el pueblo llano, y que tuvo

al dinero francés[32]

y soldados ingleses[33]

como baluartes,

-sin ningún elemento

cultural[34],

sino únicamente promovida por el liberalismo francés.

a.1)

Procesos regionales de Independencia

No fueron iguales en

ninguno de los 4 virreinatos de España en América, ni en cada una de sus

4 Capitanías[35]

generales.

Fueron fechas claves

en el Río

de la Plata:

-1806:

revueltas mercantiles en torno a Buenos Aires[36],

-1809: Junta de Chuquisaca[37],

-1810: Cabildo abierto de Buenos Aires[38],

-1810-1816: Buenos Aires va forzando a todos los lugares a unirse a

ella[39],

-3 marzo 1816: Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica[40].

Fueron fechas claves

en Nueva

Granada:

-1810:

Cabildo abierto de Caracas[41],

-1810-1816: Guerras civiles entre los independentistas,

-1816-1819: Bolívar va forzando a todos los lugares a unirse a

Caracas[42],

-17 diciembre 1819: Independencia de la Gran Colombia[43].

Fueron fechas claves

en Perú:

-1810:

Cabildo abierto de Quito[44],

-1810-1820: Resistencias populares a la idea independentista de

Quito[45],

-28 julio 1821: Independencia del Perú[46].

Fueron fechas claves

en Nueva

España:

-1810:

Grito de Dolores del Padre

Hidalgo[47],

-1812-1820: Rebelión armada del Padre Morelos[48],

-1821: Plan de Iguala de Iturbide[49],

-28 septiembre 1821: Independencia de las Provincias Unidas de

Centroamérica[50].

Fernando VII nunca

reconoció la independencia de América[51]

y el papa tampoco pudo posicionarse al respecto, pues la labor eclesial

americana dependía de España[52].

b)

Independencia de México de Alamán

Relata el

libro la historia de México desde los primeros Movimientos independentistas-1808, hasta su Declaración de Independencia-1821 y

establecimiento de la República Mexicana-1823,

siendo publicada en 1848 en 4 volúmenes.

En

el tomo I

(libros I, II y III) analiza Alamán los años 1808-1812, así como profundiza en:

-la

estructura social de la Colonia, durante los últimos años de su existencia[53],

-la

invasión de Napoleón sobre España, y sus repercusiones en tierras mexicanas[54],

-los

primeros intentos rebeldes[55],

-la

Revolución de Dolores, con sus orígenes y primeras campañas[56].

En

el tomo II

(libros IV, V, VI y VII) analiza Alamán los años 1812-1820, haciendo advertir:

-el

carácter social que tuvo la Guerra de la Independencia de México[57],

-numerosas

biografías de personajes de la época[58].

En

el tomo III

(libros VIII y IX) analiza Alamán los años 1821-1824, así como aboga por:

-recalcar

el desorden y el clero, como promotores de la independencia,

-el

mejoramiento para las clases populares,

-la

concesión de derechos por parte de los propietarios, pero sin exigencias,

-la

no homogeneidad racial de México,

-la

no identidad de México como nación, sino como unión de pueblos de orígenes

diversos[59].

En

el tomo IV

introduce Alamán un índice de todo lo anterior, haciendo una defensa a ultranza de:

-las

figuras de Morelos[60]

y de Mina[61],

-la

Constitución de Apatzingán[62],

como mejor que todas las posteriores, y única que supo estar en consonancia con

la peculiaridad mexicana.

Así como introduce

Alamán en dicho tomo IV un

apéndice sobre la situación del México independiente

(1824-1848), deteniéndose meticulosamente en:

-el

caso de Iturbide[63],

desde su revolución hasta su caída[64],

-la

situación socio-política de las estructuras independientes,

-la

dolorosa derrota de México ante los Estados Unidos en 1846, perdiendo 1/3 de su

territorio.

c)

Contenido del Independencia de México

Veamos

el

relato sobre la Independencia de México de Alamán a través de

las 5 partes temáticas de su obra:

-la Revolución de Hidalgo, que

acabó siendo sofocada por la Corona española,

-la

Revolución de Morelos, que puso en jaque mate a Nueva España,

-la Independización de Iturbide, que fracturó Nueva España en

31 estados independientes[65]),

-el complot de Santa Ana, que derribó el Imperio mexicano de

Iturbide,

-el golpe de mano del Congreso mexicano, que aceleró los

procesos de la República Mexicana.

c.1)

México colonial de 1808

Comienza Alamán por

hacer una descripción general sobre el origen del virreinato de Nueva España[65],

desde la nueva población originada tras la conquista española de 1519

hasta la diversidad de población de

1808, tanto en cualidades y oficios cuanto en su distribución

poblacional a lo largo de todas las provincias de Nueva España[65]. Todo ello

con una incidencia importante: la fuerte rivalidad interna entre los

propios españoles, como causa 1ª de la emancipación de América:

“La

conquista introdujo en la población de la Nueva España a los

españoles en nacidos en Europa, y a los españoles naturales de

América (a quien se dio el nombre de criollos). De la mezcla de los

españoles con la clase india procedieron los mestizos, así como los

mulatos de la mezcla de cualquiera con un negro

(libro I, cap. I, 5). Los

pocos descendientes que quedaban de los conquistadores formaban una

nobleza que se distinguía del resto”

(libro

I, cap. I, 11).

“Las

leyes habían hecho de los indios una clase muy privilegiada y separada

absolutamente de las demás de la población. De hecho, la protección

especial que se dispensó a los indios hizo que no recayesen sobre ellos

los trabajos más duros, sino que para ello se trajesen negros de Africa”

(libro I, cap. I, 14).

“En

los tiempos que siguieron a la conquista, se tuvieron ideas muy

abiertas hacia la instrucción y fomento de los indios

(libro I, cap. I, 15). Sin

embargo, los indios tenían los vicios propios de la ignorancia, el

abatimiento y la frugalidad

(libro I, cap. I, 16). En

cuanto a los mulatos, su energía de alma y vigor de su cuerpo les

llevaba al robo a mano armada, y a la venganza más atroz que se pueda

imaginar”

(libro I, cap. I, 16).

“La

mezcla de castas

formaba la plebe de las grandes ciudades, en servicios domésticos o

en calidad de servidumbre de los españoles, tanto europeos como

criollos

(libro I, cap. I, 17). La

población indígena predominaba en las intendencias de Méjico,

Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, en lo alto de la cordillera y

en sus declives hacia ambos mares

(libro I, cap. I, 18). En

las costas de uno y otro mar, y en los climas calientes que producen

la caña de azúcar y los frutos tropicales, abundaban los negros”

(libro I, cap. I, 18).

“La

clase española era la predominante en Nueva España, por su número,

influjo y poder, así como por poseer casi toda la riqueza del país

(libro

I, cap. I, 13).

No

obstante, entre los dos tipos de españoles se fue creando una

rivalidad declarada. Pues los españoles europeos ejercían casi todos

los altos cargos, mientras los españoles criollos los obtenían rara

vez

(libro

I, cap. I, 8).

Y

ésta fue la causa de las revoluciones de que voy a ocuparme”

(libro

I, cap. I, 13).

Tras lo cual aporta

Alamán una 2ª descripción, la del estado

actual del virreinato de Nueva España, en ese mismo año

1808. Una descripción en la que Alamán resume el sistema de gobierno

otorgado por Castilla (tanto por los Austria como por los Borbón[66]),

basado en unas estructuras propias (civiles, militares, económicas,

culturales y religiosas) y

en unas leyes propias y comunes, respecto a su apelación o no a Madrid:

“Entre

los muchos reinos que fueron reuniendo los reyes de

España por sus descubrimientos y conquistas, se contaban las Indias

orientales y occidentales, islas y Tierra firme del mar Océano, con

cuyo nombre se designaban las inmensas posesiones que tenían en el

continente de América e islas adyacentes, las islas Filipinas y otras

en los mares de Oriente”

(libro

I, cap. II, 1).

“Estos

vastos dominios se regían por las leyes de Indias, adaptación que

hizo Carlos I de las leyes fundamentales de Castilla, que su hijo

Felipe II completó (libro I, cap. II, 2). No obstante, no por

esto el gobierno de América y los Océanos tenía dependencia alguna

del Consejo de Castilla, sino que se tuvo especial cuidado en

establecer para América y Filipinas un gobierno enteramente

independiente y separado del de Castilla, dependiente del Consejo de

Indias desde 1524 (libro I, cap. II, 3). Este orden se observó

con regularidad durante la dinastía austriaca; mas desde que subió

al trono la familia de Borbón, se procedió a un poder más absoluto”

(libro I, cap. II, 7).

“El

alto empleo de virrey lo obtenía en 1808 José de Iturrigaray, nativo

de Cádiz (libro

I, cap. II, 19),

así como el arzobispado de México estaba en manos de Javier de

Lizana, descendiente de Navarra (libro

I, cap. II, 32).

Iturrigaray favoreció las empresas de los caminos nuevos de Veracruz,

Orizaba y Córdova, así como hizo prosperar la minería, el comercio

interior, la agricultura (libro

I, cap. II, 20).

Entre las diversas corporaciones que existían en 1808, estaban los

ayuntamientos (partidarios del partido criollo) y el consulado

(partidario del partido europeo) (libro

I, cap. II, 23

y 24), y también otras jurisdicciones privilegiadas en favor del

fisco, como las intendencias (libro

I, cap. II, 22).

El

tribunal de la Inquisición de México extendía su jurisdicción no

sólo a todo el virreinato de Nueva España, sino también a la

capitanía de Guatemala, las islas de Barlovento y Filipinas, con

absoluta independencia y sólo sujeto a Madrid (libro

I, cap. II, 34).

Por su parte, la Audiencia de México la formaban las provincias de

Yucatán, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas (en el mar del Norte) y en

el mar del Sur desde donde acababan los términos de Guatemala hasta

Nueva Galicia”

(libro

I, cap. II, 20).

“Al

verse plagada toda Nueva España de bandoleros en los caminos, y

ladrones que atacaban las casas y despojaban a los transeúntes, y por

las grandes distancias entre pueblos de todo el país, tenía el

virreinato un cuerpo de policía muy activo y vigilante, con un tribunal

de justicia en lo criminal (libro I, cap. II, 21). La fuerza

militar consistía en 1 compañía del virrey, 4 regimientos y 1

batallón de infantería veterana (de 5.000 hombres), 2 regimientos de

dragones (de 500 plazas cada uno), 1 cuerpo de artillería (de 720

hombres) y 2 compañías de infantería ligera y 3 de infantería fijas

(de 6.000 hombres), que guarnecían los puertos del Carmen, San Blas,

Acapulco y la Habana”

(libro I, cap. II, 37).

“Los

ingresos estaban divididos en 3 ramos: la masa común de real hacienda,

los ramos destinados a España y los ramos que se quedaba el gobierno

local. Correspondían a la masa común los quintos (o derechos del oro y

plata que se extraía de las minas), y ascendía a 5.500.000 pesos

anuales. Lo destinado a España provenía de los tributos de puertos y

mercancías, y ascendía a 4.000.000 pesos anuales. Y el gobierno local

se quedaba con los impuestos de moneda, compraventa de alimentos,

lotería, salinas, difuntos... y una parte de los diezmos

eclesiásticos, y ascendía a 12.000.000 pesos anuales. En cuanto a los

sobrantes, éstos iban destinados a gastos de guerra

(libro I, cap. III, 4).

Se trataba de un extenso sistema colonial español, que proporcionaba

valiosas compensaciones por todas partes, respecto a las prohibiciones

que imponía”

(libro I, cap. III, 16).

“Fomentábanse

también los adelantos de la sociedad por medio de la enseñanza, el

teatro, las gacetas, los vestidos y las fiestas (libro

I, cap. III, 20),

los jardines botánicos y viajes de recreo ultramarino (libro

I, cap. III, 21),

la medicina, hospicios y hospitales (libro

I, cap. III, 22),

grandes palacios y magníficos edificios (libro

I, cap. III, 23),

iglesias, conventos y monumentos religiosos (libro

I, cap. III, 24),

magnífico lujo de las artes y en las plazas (libro

I, cap. III, 25),

certámenes literarios y premios de lectura y poesía (libro

I, cap. III, 26),

cátedras de filosofía moderna (libro

I, cap. III, 27)...

y todo ello tanto en las capitales de provincia como en muchas

poblaciones de segundo orden”

(libro I, cap. III, 24).

Tras describir Alamán

la profunda fidelidad del pueblo mejicano a la Corona española, así

como la envidia que eso suscitaba en los ilustrados franceses (tanto de

Francia como de afrancesados de América), se detiene el escritor

mejicano en la recepción de noticias en

México de los sucesos de España, donde los fieles a la

Corona se levantan contra Francia y los afrancesados:

“La

obediencia absoluta al monarca español era ya un largo hábito entre

los mejicanos, un principio asentado y por todos reconocido (libro I,

cap. III, 28),

y la fidelidad de la Nueva España permanecía en 1808 inalterable, como

lo había sido durante 300 años e incluso cuando alguna vez hubo

carestía en Guanajuato y San Luis Potosí. Y no sólo Nueva España,

sino toda la América era adicta a la casa de Borbón”

(libro I, cap. III, 29)

“Pero

Carlos III se metió imprudentemente en las guerras entre Francia e

Inglaterra, con consecuencias funestas para España.

Pues por su pacto con los franceses se metió a favorecer la revolución

de las colonias de América contra Inglaterra, y por el Tratado de

París de 1785 reconoció la independencia de los Estados Unidos. Y eso

que su ministro Aranda le había profetizado que esa independencia de

América del Norte vería expuesto el dominio español sobre el resto de

América”

(libro

I, cap. III, 30).

“Aumentaron

su intromisión los afrancesados todavía más con la Revolución

francesa de 1789, y por las doctrinas sediciosas que por ella se

propagaron, que llevaron a la cárcel de Nueva Orleans a muchos

españoles y mexicanos bajo causas de infidencia (libro I, cap. III,

31).

En 1794 dieron los afrancesados un primer intento de alzarse con el

reino en Acapulco, por parte de un Juan Guerrero y sus socios que

procedían de Estepona, y que llegaron al puerto mexicano desde la nao

de Manila, con la idea de soltar 800 presos y empezar con ellos la

revolución”

(libro I, cap. III, 31).

“En

este estado se hallaban las cosas, cuando llegó a Veracruz la barca

Esperanza, salida de Tarragona el 7 junio 1808 y por la que vino la

noticia del levantamiento en masa de toda España contra Napoleón. El

aviso se recibió en México el 28 junio 1808 por la noche, y al amanecer

del día siguiente los

repiques y salvas de artillería con que el virrey mandó anunciar tan

gloriosos sucesos, dieron principio a un movimiento de entusiasmo

universal, proclamándose a Fernando VII por todas las calles, en

procesiones masivas que portaban sus retratos, y jurando todos

defenderlo hasta la muerte”

(libro I, cap. IV, 25).

“Se

trataba de sueños de un entusiasmo descompasado, que manifestaban la

uniformidad de opinión que hasta entonces había en la totalidad del

país. No obstante, en seguida veremos cuan presto desapareció ese

sueño, y con cuanta violencia volvieron a germinar las semillas de

división sembradas del 15 al 29 julio 1808, por parte de los

afrancesados”

(libro I, cap. IV, 25).

c.2)

Sucesos pro-revolucionarios de 1810

Comenzaron

con la convocatoria de la Junta municipal de

México, inicialmente inocente (en ideología) pero con el

tiempo plataforma mexicana hacia la independencia. Sobre todo por las

órdenes y amenazas que empezó a recibir desde Francia (por parte de su

ministro Murat) e Inglaterra (con vistas a conseguir una América

inglesa), así como de una España que vivía una etapa de impotencia y

confusión considerable:

“Cuando

llegaron noticias de que una autoridad desconocida había empezado a

gobernar en Madrid en sustitución de Fernando VII, el ayuntamiento de

México comunicó que era necesaria la reunión de todas las

autoridades del reino, a ejemplo de lo que habían hecho las Juntas

provinciales de España (libro I, cap. V, 1). Fue entonces

cuando el peruano fray Melchor Talamantes comenzó sus deslindes en la

provincia de Texas, divulgando su lectura ilustrada de la revolución

francesa y confesando sin tapujos que el objeto de la Junta que el

ayuntamiento de México promovía no era otro que el de la

independencia (libro I, cap. V, 4). En efecto, la reunión de

la Junta lisonjeaba los intereses y ambición del virrey, pero sin

dejar que éste entrase en las miras ulteriores de los promovedores

del plan”

(libro I, cap. V, 5).

“Algún

tiempo después arribó al puerto de Veracruz la goleta francesa

Vaillante, procedente de Guadalupe y conduciendo un pliego del

ministro de relaciones exteriores del Imperio francés, fechado en

Bayona en 17 mayo 1808 y dirigido al intendente general de la Veracruz, por el que se le comunicaba el llamamiento al

trono de España de José I Napoleón, se confirmaban en su nombre

todas las autoridades y se le encargaba la custodia de estos dominios

de Nueva España, haciéndole responsable de la obediencia y quietud

de ellos (libro

I, cap. V, 6).

La llegada de este buque causo un motín en Veracruz, pues el pueblo

creyó que había venido en él Miguel de Azanza como ministro del rey

José I Bonaparte, y que estaba oculto en la casa del capitán del

puerto Ciriaco de Cevallos”

(libro

I, cap. V, 6).

“Fue

el momento en que el dr. Mier, que años después escribiría en

Inglaterra su historia de la Revolución de Nueva España, extractó

del código de Indias todo lo que podía parecer favorecer el derecho

de independencia (libro

I, cap. V, 10),

añadiendo las razones de derecho por las que todas las naciones

tienen derecho a reclamar su independencia y libertad”

(libro

I, cap. V, 11).

“En

la Junta del ayuntamiento de México, celebrada finalmente el 9 agosto

1808, se trató la organización de un gobierno provisional, así como

la manera de obedecer la autoridad de la Junta de Sevilla, y el sistema

de voto consultivo que la Junta había de asumir, para ir procediendo en

todas las protestas presentadas”

(libro

I, cap. V, 12).

“Llegaron

en estas circunstancias dos comisionados de la Junta de Sevilla, el

coronel Manuel de Jáuregui y el capitán Juan Gabriel Javat, con el

objeto de que se reconociese la autoridad de aquella Junta de México,

y facultando ampliamente a aquella para deponer al virrey, en caso de

negarse éste a tal reconocimiento”

(libro

I, cap. V, 35).

“El

20 agosto 1808 recibió el virrey un extraordinario de Veracruz con

cartas venidas por Jamaica, de los comisionados mandados a Londres por

la Junta de Asturias, con la idea de tratar la paz y pedir auxilios al

gobierno inglés. En ellas informaban al virrey del estado general de

las cosas en España, limitándose a decir que habían sido bien

recibidos en Inglaterra, y a pedir auxilios para la continuación de

la guerra que aquella junta había declarado a la Francia”

(libro

I, cap. V, 41).

Siguieron por el complot

y arresto del virrey de México Iturrigaray, ejecutado por el

partido criollo español y la traición de algunos partidarios de la

guardia virreinal, junto a algunos comerciantes españoles resentidos y

el lavatorio de manos que hizo la Iglesia, al aceptar su sustitución

por el nuevo virrey Garibay:

“Los

revolucionarios vieron que era necesario dar un golpe pronto y

decisivo, estribando todo en la persona del virrey, que era para ellos

necesario quitar del medio”

(libro

I, cap. VI, 2).

“Estaba

avecindado en la capital un español natural de Vizcaya, de edad

madura y respetado por su conducta. Llamábase Gabriel de Yermo, y

sobre él fue sobre quien echaron los ojos los principales del partido

español para ponerlo a la cabeza de sus ideas (libro

I, cap. VI, 23), por estar éste resentido con el virrey a causa de

su contratismo de carnes en México (libro

I, cap. VI, 6). Yermo consultó con su confesor, el padre Campos, y

tomó la resolución de prender al virrey y poner a otro en su lugar,

sin hacer daño a nadie y ejecutándolo todo en una sola noche, desde

las 12 en adelante (libro

I, cap. VI, 5). El plan de la conspiración consistía en ganar a

los oficiales de la guardia, y echarse sobre la persona del virrey y

su familia con un número suficiente de oficiales conjurados”

(libro

I, cap. VI, 10).

“La

noche de 15 septiembre 1808 (libro

I, cap. VI, 14) muchos de los conjurados se juntaron en la casa de

Yermo (libro

I, cap. VI, 15), y a las 12 de la noche se juntaron junto a otros

300 conjurados, de los que sólo 2 ó 3 eran mexicanos (libro

I, cap. VI, 16). Silenciosamente se presentaron en palacio,

mientras la guardia de palacio no hizo uno de sus turnos de seguridad.

El virrey Iturrigaray y sus dos hijos fueron sobresaltados en su cama,

y llevados en un coche a la Inquisición. Y la virreina, con su hija e

hijo pequeño, fue conducida en una silla de manos al convento de San

Bernardo”

(libro

I, cap. VI, 17).

“El

21 septiembre 1808 fue llevado preso Iturrigaray a Veracruz, donde

permaneció en la cárcel del castillo de San Juan de Ulúa en los

años sucesivos (libro

I, cap. VI, 25), totalmente embargado (libro

I, cap. VI, 31-32) y abandonado

(libro

I, cap. VI, 33). El 30 octubre 1808 fue separado Iturrigaray del

mando, de acuerdo al arzobispo y los oidores, que otorgaron su mando

al mariscal Pedro Garibay”

(libro I, cap. VI, 18).

Y acabaron con la

instalación del nuevo gobierno pro-autonomista

de México, comandado por los virreyes Garibay y Lizana

(colocados a dedo por Yermo y sus secuaces) y ejecutor de todo tipo de

destituciones y destierros, respecto de las viejas estructuras

pro-españolistas:

“Las

primeras providencias del nuevo gobierno de Garibay fueron hijas de la

revolución, y tuvieron por objeto poner en prisión a todos los que

se creía que podrían auxiliar los intentos de Iturrigaray (libro

I, cap. VII, 3), así como retirar sus viejas tropas y sustituirlas

por otro tipo de tropas (libro I, cap. VII, 4), incluyendo la

aprehensión del general francés Dalvimar”

(libro I, cap. VII, 15).

“A

la vista de la marcha vacilante de Garibay, débil por la edad e

incierto por los consejos que recibía, Yermo y los españoles

decidieron llegado el momento de buscar a la persona adecuada a sus

intereses, y el 19 julio 1809 hicieron a Garibay entregar el

virreinato al arzobispo Javier de Lizana, a cambio de 500 pesos

anuales”

(libro I, cap. VII, 20).

“En

la proclama que publicó Lizana dándose a reconocer, con la nueva

autoridad de que había sido revestido, manifestó el arzobispo la

penosa situación en que se hallaba la nación (libro I, cap. VII,

21). Pero poco después cambió sus principios de arzobispo por los

del nuevo impulso de la revolución, comenzando a perseguir a los que

apoyaban la administración española de México y entregándose en

manos de los que querían destruirla (libro I, cap. VII, 22). Por

su orden fue sustituido de la Gaceta de México su editor López

Cancelada (libro I, cap. VII, 27), y desterrado el oidor Aguirre

por si acaso mandaba informes a España”

(libro I, cap. VII, 28).

c.3)

Revolución de Hidalgo

Había

sido

ya ideada por el cura Miguel Hidalgo durante su pertenencia al movimiento

conspirador de Querétaro, así como planificada por su cuenta durante

sus conversaciones con diversas personas de confianza. Hasta que poco

después llegó el momento de su ejecución y puesta en práctica, que

el cura Hidalgo llevó a cabo mediante su grito

de Dolores o repique de campanas, que el cura párroco hizo

en su parroquia de Dolores, la madrugada del 16 septiembre 1810:

“La

conspiración iniciada en Valladolid había ido progresando y

extendiéndose durante el gobierno del virrey Lizana y de la audiencia

que le sucedió en el mando. El centro de ella estaba en Querétaro,

centro de comunicaciones entre la capital y las provincias, y que contaba

con el apoyo del corregidor Miguel Domínguez, favorable a los

conspiradores y a la revolución”

(libro II, cap. I, 1).

“Con

el nombre de academia literaria, se había establecido en Querétaro

una reunión secreta a que concurría el corregidor y otras muchas

personas que profesaban las mismas opiniones. Unas reuniones que

tenían en casa del presbítero José María Sánchez, y a las que

asistían los capitanes Allende, Aldama y Abasolo, Lanzagorta, los

hermanos Epigmenio y otros (libro II, cap. I, 2). El cura de

Dolores, Miguel Hidalgo, fue también invitado por Allende a esas

reuniones en septiembre de 1809, aunque acabó rechazando dichos

planes conjurados al considerarlos insuficientes de medios”

(libro

II, cap. I, 2).

“Trataba

entre tanto el cura Hidalgo de proveerse de armas, haciendo fabricar

lanzas en la hacienda de Santa Bárbara, perteneciente a los

Gutiérrez. E intentó ganar al batallón provincial de infantería de

Guanajuato, invitándole el 13 septiembre 1810 a las fiestas de

Dolores, y proponiendo a los sargentos Domínguez y Navarro sus

propósitos y su plan”

(libro

II, cap. I, 12).

“Informados

los conspiradores de lo que había propuesto Hidalgo a los sargentos

de Guanajuato (libro

II, cap. I, 12),

fueron llegando uno tras otro a la casa del cura en Dolores,

reuniéndose el 15 septiembre 1810 el capitán Allende, el mexicano

Rincón, el español Cortina y sus esposas Encarnación y Teresa (libro

II, cap. I, 19).

A las 2 de la mañana del día 16 llegó Aldama a la casa del cura

Hidalgo, mientras los conjurados jugaban a las cartas. El cura se

incorporó, mandó que se sirviese chocolate a Aldama y, calzándose

las medias, dijo a todos: Caballeros, estamos perdidos, y no hay más

recurso que ir a coger gachupines”

(libro

II, cap. I, 20).

“Hidalgo

despertó a su hermano Mariano, y junto a él y resto de hombres

armados que había en su casa, se dirigió a la cárcel e hizo poner

en libertad a los 70 reos, a punta de pistola. Al punto fue Hidalgo a

la iglesia del pueblo, e hizo repicar todas las campanas a misa,

estando en plena madrugada (libro

II, cap. I, 20).

Todo el pueblo de Dolores se sobresaltó, y fue convocándose en la

iglesia. Allí les dijo el cura, a todos sus feligreses: Están viendo

ustedes el inicio de un movimiento, que no tiene otro fin que quitar

el mando a los españoles, porque éstos se han entregado a los

franceses y no queremos nosotros correr la misma suerte. Defended

vosotros este pueblo como buenos patriotas, hasta que pueda

organizarse un nuevo gobierno. Y se les ordenó que saqueasen las

casas de los españoles, y pusieran a éstos en la cárcel”

(libro

II, cap. I, 21).

Tras

lo cual describe Alamán las marchas

revolucionarias de Hidalgo del otoño de 1810 por toda México, saqueando y

sometiendo todos los pueblos por los que iba pasando: San Miguel,

Celaya, San Felipe, Huichapán... incluidas Guanajuato y Valladolid, con matanza de

los oponentes y ocupación de sus cargos por parte de los insurgentes.

Eso sí, bajo excusa de defender la religión y corona española, de las

garras de los afrancesados españoles:

“Con

las 500 personas que había reunido en Dolores, marchó el cura Hidalgo

a San Miguel el Grande, el mismo día 16 septiembre 1810 en que dio principio a la

revolución (libro

II, cap. I, 22). Entró sin resistencia en aquella rica e

industriosa población la noche del día 16, y al día siguiente fueron

saqueadas las casas de los europeos, y reducidos éstos a prisión.

Aquí se le reunió todo el regimiento de caballería de la Reina,

predispuesto para ello por los capitanes y subalternos, sin que hiciese

esfuerzo para estorbarlo el coronel Narciso del Canal”

(libro

II, cap. I, 27).

“A

medida que Hidalgo atravesaba los campos y las aldeas, se le iban juntando

gente de diversos grupos pero mayormente indios, al percatarse que la imagen de Guadalupe

era la enseña de la empresa, y que todos sus seguidores llevaban su distintivo en el sombrero,

como señal de estar adheridos al partido”

(libro

II, cap. I, 26).

“En

el plan de la revolución, proclamaba Hidalgo a Fernando VII, pretendiendo

defenderlo contra los intentos de los españoles, que trataban de

entregar el país a los franceses y destruir la religión católica.

También portaba la imagen de Guadalupe en sus banderas revolucionarias,

bajo los lemas «Viva la religión. Viva nuestra madre de Guadalupe. Viva

Fernando VII. Viva América y abajo el mal Gobierno»

(libro

II, cap. I, 24).

Aunque al poco acabó reduciéndolo a un solo lema: «Viva

la virgen de Guadalupe y mueran los gachupines»”

(libro

II, cap. I, 26).

“Desde

San Miguel siguió Hidalgo rodeando la Sierra de Guanajuato con

dirección al noreste, quizá porque su objeto era ocupar a Querétaro.

El 20 septiembre 1810 se presentó en Celaya, en cuyo ayuntamiento amenazó

Hidalgo con degollar a 78 españoles que conducía presos de Dolores y San

Miguel, si se intentaba hacer alguna resistencia a su ocupación”

(libro

II, cap. I, 28).

“En

la ciudad de Guanajuato, ciudad populosa entre las breñas de los

cerros, se dio la alarma de que llegaba Hidalgo el día 20, y su

intendente planificó encerrar a toda su gente armada en un punto fuerte

de sostener (la alhóndiga de Granaditas), hasta que fuese auxiliado por

las tropas reales de Calleja, de San Luis Potosí (libro

II, cap. II, 5).

Cuando llegó Hidalgo el día 28 septiembre 1810, distribuyó sus tropas a través de

las trincheras de la alhóndiga (libro

II, cap. II, 17), mientras la población de Guanajuato se quedó

observando las operaciones, y a la espera del pillaje (libro

II, cap. II, 18). Allí comenzó una descarga de piedras y tiros

por ambos bandos (libro

II, cap. II, 21), muriendo el mismo José Bustamante y el

intendente Riaño (libro

II, cap. II, 20), y al poco saliendo en desbandada las defensas de

la azotea, cayendo la alhóndiga en manos de los asaltantes (libro

II, cap. II, 22), que le prendieron fuego (libro

II, cap. II, 23), mataron a todos los sitiados que pillaron (libro

II, cap. II, 27) y se entregaron al pillaje”

(libro

II, cap. II, 28).

“El

10 octubre 1810 salió de Guanajuato Hidalgo con 3.000 hombres, 28

españoles presos y toda su gente, tras haber dado todos los cargos de

Guanajuato a 247 de sus seguidores. Pero se dirigió a Querétaro sino a

Valladolid, engrosando su número los indios y gente del campo de todos

los lugares del tránsito, entre ellos Aldama (libro

II, cap. III, 11).

Durante la estancia de Hidalgo en Valladolid no hubo saqueo, según lo

convenido con los comisionados que salieron a recibirlo, exceptuando el

día de la misa de gracias, en que los indios se echaron

tumultuariamente sobre las casas de los españoles (libro

II, cap. III, 15).

En Valladolid recibió Hidalgo un aumento muy

considerable de fuerzas y recursos. Uniósele allí 2 batallones del

regimiento de infantería provincial, 8 compañías de infantería que

de nuevo se habían levantado, y todo el regimiento de dragones de

Michoacán

(libro

II, cap. III, 16). En Valladolid fueron degollados 40 españoles la

noche del 15 octubre 1810, en la barraca de las Bateas. Y la noche del 18 se dio

muerte a 44 europeos en el cerro del Molcajete. En todas estas atroces

matanzas, contribuyó a hacerlas más horrorosas las órdenes del cura

Hidalgo, como él mismo confesó en su proceso”

(libro II, cap. V, 12).

Hasta

que Hidalgo se cree en la cima del poder, decide enderezar sus pasos y

marcha revolucionaria hacia la capital mexicana, y un ejército realista

le para los pasos en el río Grande de Lerma, consumando las derrotas

militares de Hidalgo en el monte de las Cruces (el 29 octubre

1810) y en la batalla de Aculco (el 6 noviembre 1810):

“Siguió

después Hidalgo su marcha hacia México, hasta que el virrey Venegas

ordenó a sus tenientes que se le detuviese. Iturbide estableció para

ello una avanzadilla en el puente de Lerma sobre el río Grande, y el 27

octubre 1810 salió con los ejércitos virreinales a la

búsqueda y captura de Hidalgo. Hidalgo vio las tropas reales sobre el

puente de Lerma, y no tuvo más opción que adentrarse en el monte de

las Cruces, en su camino hacia México”

(libro

II, cap. III, 24).

“En

aquel monte le esperaba el coronel Trujillo con los dragones de

España y la infantería mexicana (libro

II, cap. III, 25),

que aquel 29 octubre 1810 y a base de fuego de cañón, sorprendió a Hidalgo

y sus 80.000 indios mal armados (libro

II, cap. III, 26),

que a base de gritos huyeron en desbandada (libro

II, cap. III, 27),

dejando en tierra la imagen de Guadalupe”

(libro

II, cap. III, 29).

“Hidalgo

salvó su vida al escape y detuvo su marcha a México (libro

II, cap. III, 32),

pero la tranquila capital mexicana perdió su sosiego y dulce paz al

verse amenazada no por la guerra (a la que estaba acostumbrada, como

nación civilizada que era) sino por la irrupción de los bárbaros,

al oír que lo arrasaban todo sin el más mínimo respeto, desolando

pueblos y saqueando sus poblaciones (libro

II, cap. III, 36).

Y eso hizo que el virrey mandase la búsqueda y captura de Hidalgo,

sobre todo desde que supo que había empezado a saquear fábricas de

pólvora, y a reunir insurgentes en los montes”

(libro

II, cap. III, 40).

“En

la mañana del 6 noviembre 1810, las avanzadillas de Calleja se

encontraron con las de Hidalgo en las inmediaciones de Arroyozarco, y

se supo que Hidalgo se hallaba en el pueblo inmediato de San Jerónimo

Aculco (libro

II, cap. III, 45).

La posición que ocupaban los 40.000 independentistas era una loma de

montaña casi rectangular, que dominaba al pueblo y toda la campiña

(libro

II, cap. III, 46).

Dispuso Calleja el ataque en 3 columnas, formadas por los granaderos y

el regimiento de la Corona (en el centro, con 2 piezas de artillería

cada una) y a los 2 costados dos secciones de caballería (dotadas de

cañones ligeros). Hizo Calleja avanzar sus columnas, llenando de

terror a los insurgentes y poniéndolos a la fuga al primer cañonazo,

sin esperarse siquiera para disparar a los realistas (libro

II, cap. III, 47).

Durante 2 leguas y media la caballería realista fue deteniendo a

10.000 independentistas (libro

II, cap. III, 48),

mientras Hidalgo y Allende se pusieron a la fuga, dirigiéndose

Hidalgo a Valladolid y Allende a Guanajuato”

(libro

II, cap. III, 50).

Tras

las derrotas militares a campo abierto, optaron Hidalgo y sus

guerrilleros por renunciar a la campaña militar contra la Corona, y se

inclinaron por una propagación popular de la

insurrección, intendencia a intendencia (de Guadalajara,

Jalisco, San Blas...) y cargo por cargo (de Abarca, Recacho, Alva, Mercado...), así

como sublevando a la gente (de Acapulco, San Luis Potosí...) y

revolucionando los pueblos (de Zacatecas, Zocoalco...):

“Cuando

empezaron a sentirse los movimientos de la revolución, el brigadier

de Guadalajara Roque Abarca se dejó despojar de las facultades

políticas y militares que legítimamente le pertenecían, en vez de

hacer uso del poder que tenía, y permitió el establecimiento de una

Junta compuesta de letrados, eclesiásticos y particulares, que tomó

el nombre de Junta auxiliar de Gobierno (libro II, cap. IV, 1) y

que procedió a la prisión de los jesuitas (libro II, cap. IV, 2),

nombrando comisionados para que fuesen a todas las provincias a

ponerlas en insurrección (libro II, cap. IV, 2), comenzando

por Jalisco y siguiendo por las provincias de río Grande y Michoacán

(libro II, cap. IV, 3), bajo el grito de Viva la virgen de

Guadalupe y mueran los gachupines”

(libro II, cap. IV, 3).

“Sólo

faltaba a los independientes para ser dueños de toda Nueva Galicia el

puerto de San Blas, de la mayor importancia tanto por las

comunicaciones marítimas cuanto por el mucho armamento que de allí

podían sacar. De lo cual se encargó el cura José Mercado (párroco

de Ahualulco), que solicitó a los revolucionarios para ello una

comisión. Tras recibir 600 hombres entre indios y campesinos, entró

Mercado en Tepic sin resistencia, y desde allí marchó y sitió San

Blas, el 28 noviembre 1810 (libro II, cap. IV, 10). El

comandante de la plaza José de Lavayen, oficial de la marina

española, contestó a Hidalgo que la plaza era propiedad del rey

Fernando VII y que, como tal, estaba obligado a defenderla (libro

II, cap. IV, 11). Entonces el alférez Agustín Bocalán informó

abultadamente a Lavayen sobre las fuerzas de Mercado, y se ofreció a

mediar con los insurgentes un tratado de paz, basado en respetar la

soberanía real y posesiones reales de la plaza, a cambio de dejarlos

entrar (libro II, cap. IV, 12). De este modo se apoderó el

cura Mercado del puerto de San Blas”

(libro II, cap. IV, 13).

“El

conde de la Laguna logró evitar el saqueo de Zacatecas, a cambio de

que los insurgentes se sirviesen del gobierno bajo un sistema de paz y

respeto a la religión, el rey y la patria”

(libro

II, cap. IV, 20).

“San

Luis Potosí, en contacto tan inmediato con Zacatecas y Guanajuato, no

podía dejar de tomar parte en el movimiento que en éstas se había

verificado (libro

II, cap. IV, 22).

Y, en efecto, a los 3 días después de apoderarse de Zacatecas,

Iriarte avisó con un correo a sus compañeros si podría entrar en San

Luis Potosí. Contestósele que sí, y en efecto llegó y entró con

una muchedumbre de indios, que empezaron a tirar sus flechas al aire,

a repicar las campanas y a lanzar salvas al aire, mientras se dieron a

los bailes por 3 días consecutivos”

(libro

II, cap. IV, 23).

“Todo

esto hizo crecer la agitación en la plebe de cada pueblo, al ver que

los cabecillas del motín recibían autorizaciones de los insurgentes

para embargar tiendas, apropiarse de los tercios de topa y dinero. Las

nuevas autoridades eran desobedecidas, pero centró todo el desenfreno

en pedir las cabezas de los dueños y ricos de cada pueblo”

(libro

II, cap. IV, 18).

A

lo que se sumó una exhaustiva planificación y expansión

de la revolución independentista, que Hidalgo llevó a cabo

mediante la imprenta (de Guadalajara), dinero (saqueado a los

españoles) y artillería (robada en las fábricas de la Corona). Y mediante la expansión de sus

ideas y recursos a las provincias de Nuevo Santander y Nuevo León (al

norte de México), Texas, Luisiana y Florida (al sur de Estados Unidos),

que fueron perdiendo su afección por España y pasándose al bando

independentista:

“Con

la toma de Guadalajara adquirió Hidalgo un medio poderoso para

extender la revolución, que fue tener a su disposición una imprenta,

la única disponible entonces junto a la de México, Puebla y Veracruz

(libro II, cap. VI, 4). A través de esa imprenta, Hidalgo hizo

imprimir y circular abundantes documentos excitando a los mexicanos a

unirse, para librarse de los males que habían sufrido por tanto

tiempo, evitando la palabra independencia pero forjando una idea de la

misma”

(libro II, cap. VI, 4).

“Obtuvo

también Hidalgo numerosos refuerzos de los almacenes del arsenal de San

Blas, que le proporcionaron cantidad de municiones y mucha y buena

artillería (libro II, cap. VI, 5). Para pagar los gastos de la

guerra, que no bajarían de los 30.000 pesos diarios, Hidalgo hizo uso

de todos los fondos de los gobierno que ocupaba, y de los bienes de

los españoles, de que pudo aprovechar gruesas sumas”

(libro II, cap. VI, 6).

“Los

progresos de la revolución fueron mucho más rápidos en las

provincias del Oriente que bañaban el golfo de México, y cundió

velozmente de la capital a todas las poblaciones del Norte (libro

II, cap. VI, 13).

Sabedor de ese progreso revolucionario, Hidalgo envió a esas

provincias al teniente Jiménez, quien con una fuerza de 11.000

hombres bien armados”

(libro

II, cap. VI, 14).

“En

Nuevo Santander, su gobernador Manuel se vio abandonado por la tropa

que había reunido, y se vio obligado a retirarse de la ciudad con los

pocos soldados que permanecieron fieles (libro

II, cap. VI, 13).

“En

Nuevo León se declaró la revolución de Monterrey, su capital, y con

ella toda la provincia. Hasta el obispo de Monterrey, don Feliciano

Marín,

tuvo que embarcarse hacia el exilio”

(libro

II, cap. VI, 14).

“En

Texas el capitán de milicias Bautista Casas se hizo dueño de su

capital San Antonio, y de toda la provincia tejana y frontera con los

Estados Unidos del Norte el 22 enero 1811, prendiendo al gobernador

Manuel de Salcedo y al que lo había sido de Nuevo León, Simón de

Herrera”

(libro II, cap. VI, 14).

“En

Luisiana, y poco

antes, varios vecinos de Batonrouge se tomaron a sí mismos el nombre

de representantes del pueblo, y declararon la independencia de la

Florida occidental, por una acta que firmaron

por su cuenta”

(libro

II, cap. VI, 15).

c.4)

Sofoco anti-revolucionario de la Corona española

Había

sido empezado a ser sofocado por el coronel

Calleja, a forma de ir

devolviendo a la obediencia a los pueblos del centro (Querétaro,

Celaya, Guanajuato, León, Lagos...) que habían sido saqueados y sublevados por parte de

Hidalgo, así como lograr tomar el control de su capital Guadalajara,

tras la batalla del puente Calderón:

“Al

regreso de Aculco hizo Calleja una entrada triunfal en Querétaro, y

habiendo dado a su ejército algunos días de descanso, salió con

dirección a Guanajuato. En Celaya, el ejército real fue recibido con

demostraciones públicas de alegría, y Calleja tuvo nuevas pruebas de

la fidelidad de sus tropas (libro II, cap. V, 1).

Calleja

atravesó toda la provincia sin encontrar resistencia, reduciendo a la

obediencia virreinal a Celaya, Salamanca e Irapuato, organizando su

gobierno y asegurando los medios de subsistencia de su ejército, al

tiempo que privaba de ellos al enemigo”

(libro

II, cap. V, 15).

“El

25 noviembre 1810 acampó Calleja en el rancho de Molineros, y en la

mañana siguiente emprendió un reconocimiento en las alturas de

Jalapita para disponer el ataque sobre Guanajuato (libro

II, cap. V, 15),

el cual se consumó ese mismo día, formando su ejército en 2

columnas (que atacaron desde las montañas de la Valenciana) y apoyado

por los refuerzos realistas que le envió el conde Flon (que atacaron

desde el cerro de San Miguel) (libro

II, cap. V, 16).

Las flechas y piedras del vecindario insurgente empezaron a volar

sobre el ejército realista al repique de campanas de Guanajuato,

hasta que empezó a funcionar y oírse el fuego de los cañones

realistas, que creó el terror y desbandada del vecindario, siendo

entregado el ayuntamiento al virrey”

(libro

II, cap. V, 17).

“En

León, Calleja coordinó el plan de operaciones reales del centro, así

como repuso su ejército de las bajas considerables que había sufrido

por la deserción y las enfermedades, que sólo en la toma de León

dejó 82 enfermos”

(libro II, cap. VI, 25).

“El

22 diciembre 1810 pasó Calleja de León a Lagos, irritado porque había

sido arrancado de los parajes públicos el edicto de la Inquisición

contra Hidalgo, y porque el ejército no había sido recibido con

aplauso. Permaneció en Lagos Calleja el tiempo que calculó necesario

para que hubiesen tenido efecto los movimientos combinados de las demás

tropas que en diversas direcciones debían moverse sobre Guadalajara”

(libro II, cap. VI, 25).

“El

17 enero 1811 se dejó ver el ejército de Hidalgo ocupando una loma

escarpada de bastante elevación, que corría a la izquierda del puente

Calderón (libro II, cap. VII, 1).Calleja resolvió entonces

atacar esa formidable posición con solo su ejército, sin esperar la

llegada de Cruz y para no dar a Hidalgo tiempo de reunir mayores fuerzas

(libro II, cap. VII, 2). Los insurgentes concentraron todas sus

fuerzas en una sola batería (libro II, cap. VII, 6), y por sus

ambas alas tuvieron por momentos la victoria de su lado (libro II,

cap. VII, 4). Hasta que llegaron los refuerzos de Flon, que con su

ardiente espíritu emprendió el ataque de la gran batería insurgente

(libro II, cap. VII, 5) y los del coronel Villamil, con las

compañías de Toluca, Celaya y Oajaca (libro II, cap. VII, 5). Al

final, aquel punto del puente Calderón fue bien presto tomado, quedando

con esto coronada una victoria realista que había estado indecisa por 6

horas”

(libro II, cap. VII, 7).

“Tras

quedar liberado el puente Calderón, el 21 enero 1811 hizo Calleja su

entrada en Guadalajara, cuyas calles estaban colgadas y adornadas,

recibiéndosele con repique de campanas, y salvas de cohetes. Calleja

entró al frente de su ejército, acompañándole todas las autoridades.

Se dirigió a la iglesia catedral, en donde le esperaba el cabildo

eclesiástico, y habiendo entrado en ella con su estado mayor, se cantó

un solemne Te Deum, concluido el cual se trasladó al palacio, en donde

fue cumplimentado por las corporaciones y funcionarios públicos”

(libro II, cap. VII, 14).

Y

fue terminada de sofocar por el comandante Cruz,

llegado de España a México con esa orden expresa, y que fue

reorganizando para la Corona todos los dominios recuperados por Calleja

(Querétaro, Huichapán, Tepatitlán...), así como entablando todo tipo de batallas

campales contra los independentistas (en Urepetiro, Maninalco, Sonora...) y entradas realistas en las capitales de provincia

(Valladolid, Zamora, San Blas, Tepic...):

“Mientras

tanto, llegaba a México desde España el comandante José de la Cruz,

con órdenes de aplastar a los insurgentes. Juntó para ello al

coronel Trujillo (victorioso en el monte de las Cruces) y 250 dragones

de España, instalados en la capital mexicana, y desde allí empezó a

marchar sobre las provincias rebeldes, al mando de la división

virreinal. Salió Cruz de México el 16 noviembre 1810 y fue tomando

las plazas de Nopala, Nastejé... y Huichapán, donde fue recibido con

las mayores demostraciones de júbilo y donde el propio Cruz publicó

un indulto general”

(libro

II, cap. V, 32).

“Por

el camino de Marabatio se dirigió Cruz a Querétaro, donde se detuvo

unos días para arreglar sus asuntos de gobierno y elaborar un plan de

guerra, junto a Calleja. De allí continuó su marcha a Guadalajara, por

el camino de Zamora. Y de allí se dirigió directamente a Valladolid,

la capital rebelde, el 14 diciembre 1810 y otras unidades que se les

unieron por el camino, como la infantería provincial de Puebla y un

batallón de marina de los buques de guerra de Veracruz”

(libro

II, cap. V, 33-34).

“El

comandante Cruz llegó a las afueras de Valladolid el 27 diciembre

1810,

y allí se instaló. Esto provocó que el propio intendente y

empleados nombrados por Hidalgo huyesen de la ciudad, con todo su

dinero

y alhajas. Mientras tanto, una parte de la plebe se precipitó sobre

el colegio de la Compañía de Jesús, degollando a 170 españoles a

la hora de la misa, y a los sacerdotes que acudieron a su socorro

(libro

II, cap. V, 35).

A la mañana del día 28, Cruz entró con sus tropas reales en

Valladolid, al repique de campanas y pasando por unas calles que

estaban adornadas con cortinas y llenas de aplausos y alegría. Al

llegar a la catedral, Cruz publicó un indulto general (libro

II, cap. V, 36)

y nombró comandante de Valladolid al coronel Trujillo, que llegó a

la ciudad el 2 enero 1811 y organizó la administración”

(libro

II, cap. V, 37).

“En

vista de los movimientos de Calleja y Cruz, Hidalgo se situó en el

puerto de Urepetiro, a 4 leguas antes de Zamora y con la idea de

impedir a Cruz aquel paso difícil, así como a sus 12.000 hombres y

27 cañones (libro II, cap. VI, 26). El 14 enero 1811 se

disponía a entrar en Zamora, cuando al emprender la subida al

Urepetiro un fuego de 80 fusiles recompuestos le hizo detener la

marcha, y poner a su ejército en 3 compañías de ataque. Los

batallones realistas destrozaron a la turba de insurgentes, hasta que

se rindió el que llevaba la bandera (libro II, cap. VI, 27).

No se detuvo Cruz en recoger los despojos del enemigo, sino que

siguió su marcha hacia Zamora, condecorando allí a sus capitanes”

(libro II, cap. VI, 28).

“Tras

la acción de Urepetiro (libro II, cap. VII, 15), Cruz marchó

con sus tropas hacia Tepic y San Blas (libro II, cap. VII, 19).

El cura Mercado, que se había hecho dueño de esta última plaza y

mandaba en todo aquel rumbo, intentó el 31 enero 1811 defender los

pasos difíciles del camino con un cuerpo considerable de gente y 14

cañones, con que se situó en la barranca de Maninalco, empezando a

disparar desde una altura casi inaccesible (libro II, cap. VII,

19). Sin dilación dispuso Cruz que un batallón de 70 caballos se

dirigiese al portezuelo, para acometer y ametrallear a los insurgentes

desde su espalda y cortar de paso la retirada de los fugitivos. Tras

lo cual volaron sus municiones y consiguió entrar Cruz en San Blas

(libro II, cap. VII, 19). Tras prender en San Blas al cura Mercado

en una emboscada callejera (libro II, cap. VII, 21), llegó

Cruz a Tepic el 8 febrero 1811, donde fue recibido con las mayores

demostraciones de júbilo”

(libro II, cap. VII, 23).

“Concluidas

todas estas disposiciones, emprendió Cruz su marcha el 17 febrero

1811 sobre todas las provincias de Nueva Galicia y Zatatecas,

liberando de movimientos insurgentes sus partidos de Sayula, Zapotlán,

Zacoalco y la Barca, y con la intención de «escarmentarlos para

siempre y castigarlos, pues no merecen perdón aunque lo pidan»

(libro II, cap. VII, 25-26). El resultado de esta acción fue tan

completo, que con ella quedaron libres de insurgentes los partidos de

San Ignacio Piaxtla, Copala, Maloya, Mazatlan y el Rosario, habiendo

recobrado toda la Sinaloa y poniéndolo todo bajo una sola provincia:

Sonora”

(libro II, cap. VII, 27).

Tras

lo cual tiene lugar el toque de queda realista para toda México, así

como la captura de Hidalgo

(en Acaita de Baján), Allende (que había ido a buscar refuerzos a

Estados Unidos) y resto de principales insurgentes (Aldama,

eclesiásticos golpistas...), que acabaron declarando ante la justicia (en

Monclova) y siendo

sentenciados por ésta (en Durango) a la pena capital:

“La

contrarrevolución realista se declaró entonces completamente. Expidiéronse

órdenes a los pueblos y puntos militares de cada provincia, y en todos

fue reconocida y obedecida. Se organizaron tropas, se apresó a Aldama y

su comitiva, se sofocaron conspiraciones y se despojó de sus grados y

empleos a los agraciados por los independentistas, reintegrando a los

que habían sido despojados por éstos. Al

mismo tiempo la Corona aprestó 500 hombres para marchar a donde

conviniese, como se hizo el 26 marzo 1811 en Laredo”

(libro II, cap. VIII, 3).

“A

graves dificultades estaba sujeto el proyecto de Allende de huir por

tierra a los Estados Unidos, pues era menester atravesar una grande

extensión de países desiertos, en los que no se encontraban recursos

de ninguna especie. Y también por la numerosa comitiva que a Allende

seguía, con tropa, artillería, equipajes y caudales, que necesitaban

acopios proporcionados de víveres, y forrajes y muchas bestias de carga

que no era fácil reunir”

(libro II, cap. VIII, 1).

“Trató

inmediatamente la Corona de tomar las medidas oportunas para prender a

Allende y su comitiva, sabiendo por su itinerario que éste había de

llegar el 21 marzo 1811 a las norias de Baján (único aguaje de

aquella comarca), y dispuso al coronel realista Elizondo para salirle al

encuentro.

Venía Allende en un coche con mujeres y una escolta de 14 hombres,

los cuales fueron capturados, así como atado Allende y remitido a la

retaguardia realista. En este orden siguieron llegando hasta 14

coches, con todos los generales y eclesiásticos que los acompañaban,

que fueron aprehendidos sin resistencia. El último de todos venia el

cura Hidalgo, escoltado por 20 hombres armados; intimósele que se

rindiese como a los demás, lo cual hizo sin resistencia”

(libro

II, cap. VIII, 7).

“Todos

los jefes principales capturados fueron llevados presos a Monclova

(libro

II, cap. VIII, 12),

entre ellos Hidalgo y Allende, el capitán Jiménez, los tenientes

Aldama y Balleza, Abasolo y Camargo, los mariscales Zapata y

Lanzagorta, todos mariscales de campo, el tesorero y hermano de

Hidalgo llamado Mariano, el ingeniero Valencia, el brigadier Santos

Villa, el justiciero Chico y el intendente Solís, así como muchos

clérigos y frailes revolucionarios. Escapóse sólo Iriarte, al que

Elizondo no pudo darle alcance (libro

II, cap. VIII, 8).

La noticia de la prisión de Hidalgo y Allende se recibió en México

la tarde del 8 abril 1811”

(libro

II, cap. VIII, 11).

“El

25 abril 1811 fueron trasladados los presos independentistas a

Chihuahua

(libro

II, cap. VIII, 14),

y el 6 de mayo un tribunal militar empezó a tomarles declaración de

3 en 3 (libro

II, cap. VIII, 14),

empezando los reos a acusarse unos a otros (libro

II, cap. VIII, 15).

A las causas conocidas se fueron uniendo otras menos conocidas y

avaladas por muchos gobernadores provinciales (libro

II, cap. VIII, 19).

Las causas de los militares se sentenciaron con brevedad y fueron

condenados a la pena capital (libro

II, cap. VIII, 20),

así como todas las causas civiles”

(libro

II, cap. VIII, 26).

“La

intervención de la jurisdicción eclesiástica causó mayor demora en

la causa de Hidalgo que en las otras (libro

II, cap. VIII, 27),

debiendo consultarse a los teólogos de España e informando de los

delitos cometidos a la Santa Sede (libro

II, cap. VIII, 28).

Hasta que el 27 julio 1811 llegó la sentencia eclesiástica sobre

todos los clérigos implicados (a los que se despojó de su dignidad

sacerdotal) y sobre el cura Hidalgo (al que se entregó a la justicia

secular), que el 29 julio fue condenado por la justicia civil a la

pena capital”

(libro

II, cap. VIII, 29).

c.5)

Revolución de Morelos

Es relatada

por Alamán tras una descripción historiográfica introductoria sobre el origen

y ascenso de Morelos, que había tenido lugar tras un

encuentro de 1810 con el cura Hidalgo, a pocos meses de iniciarse la

Revolución de Hidalgo. Tras lo cual, el cura Morelos logró ir

reclutando su propio ejército miliciano, a lo largo de la costa

mexicana del Pacífico, a lo largo de 1811:

“José

María Morelos había nacido en Morelia, hijo de carpintero y de una

casta mezclada de indio y negro, aunque él mismo se calificaba de

español”

(libro

III, cap. III, 2).

“Cuando

Hidalgo se dirigió de Valladolid a México en octubre de 1810, se le

había presentado en Charo el cura de Nucupétaro José María

Morelos. En aquel lugar le había comunicado Hidalgo a Morelos que el

objeto de la revolución era hacer la independencia, y que estaba en

conexión con los franceses para entregarles el reino. También le había

entregado una misiva de poderes que decía: Por el presente, comisiono

en toda forma a mi lugarteniente José María Morelos, cura de Carácuaro,

para que en la costa del Sur levante tropas”

(libro

III, cap. III, 1).

“De

regreso a su curato, reunió Morelos en él 25 hombres, que armó con

algunas escopetas y lanzas que mandó fabricar, y con esta pequeña

fuerza se dirigió a Zacatula. En la costa del Sur como en la del

Norte, no había milicias disciplinadas, ni más tropa sobre las armas

que una corta guarnición en Acapulco. Al acercarse Morelos a Zacatula,

hizo llamar al capitán de milicias de aquel puerto, quien le ofreció

50 hombres más. Animado Morelos con tan feliz principio, marchó a

Petatlán, donde también había una compañía de milicias (libro

III, cap. III, 5). Con esta gente y las de las rancherías que se

le iba juntando, se dirigió Morelos a Tecpán, en donde se le agregó

la familia de los Galiana y los Bravo, y se hizo con otros 200 hombres

y 42 fusiles”

(libro

III, cap. III, 7).

“Los

rápidos progresos de Morelos conmovieron en un año escaso toda la

costa del Sur (libro III, cap. III, 8), los contornos de

Acapulco y las sierras del Pacífico (libro III, cap. III, 14),

logrando reunir a más de 2.200 milicianos en pocos meses”

(libro

III, cap. III, 17).

Tras lo cual, pasa Alamán

a describir el inicio y 1ª expansión

revolucionaria de Morelos, que comienza por Tixtla y continúa

por Chilapa, valle de Toluca, Jocotitlán, cerro de Tenango, Tasco, Izúcar...

en torno a las provincias costeras del Pacífico:

“La

marcha de Morelos sobre Chichihualco y su entrada en Chilpancingo

obligaron al realista Fuentes a seguirlo de cerca, estableciéndose

para ello en Tixtla, a la que fortificó. Morelos, informado de este

hecho, el 15 agosto 1811 movió a todos sus hombres a Tixtla, a la que

sitió y atacó con todos sus cartuchos. Con 300 caballos, Morelos tomó

la retaguardia de Fuentes, que se vio obligado a huir”

(libro

III, cap. III, 23).

“Tres

días después marchó Morelos sobre Chilapa con 1.500 hombres bien

armados que ya reunía, para seguir a Fuentes, que se hallaba allí

con los dispersos. Pero éste no lo esperó. Morelos entró sin

resistencia en aquella población, y aprovechó los despojos de los

españoles”

(libro

III, cap. III, 24).

“Hidalgo

propagó la revolución en todos los pueblos de su tránsito, y aunque

tuvo que abandonar pronto el valle de Toluca, contramarchando a

Acapulco, la llama de la insurrección quedó encendida y se comunicó

a todos los pueblos inmediatos, a los valles de Temascaltepec y

Sultepec y a Zitácuaro, continuando por Tierra Caliente hasta la

costa del Mar del Sur, que Morelos había ya levantado”

(libro

III, cap. IV, 1).

“Las

partidas de insurgentes de la serranía de Ixmiquilpán se comunicaban

con las de la Huasteca, hasta el río de Tampico. Hasta que éstas se

pusieron bajo un único mando, y se dividieron en una sección que

ocupó los altos del Romeral, y otra sección que fue marchando sobre

los pueblos y misiones de la Sierra, desde Tancoyol, hasta Jalpán,

Tarjea y Jilitla”

(libro

III, cap. VI, 9).

“Tras

capturar Morelos Chautla, y haber destrozado allí con su ejército al

ejército realista de Musitu, dividió allí su ejército Morelos en 3

cuerpos, y allí lo acampó (libro III, cap. VI, 28). Tras lo

cual, entró Morelos en la vecina Izúcar el 10 diciembre 1811, y no

solo no encontró resistencia, sino que fue recibido con aplauso en

aquel pueblo, de antemano prevenido en su favor. Y el día 12, que era

la festividad de Guadalupe, predicó el sermón”

(libro

III, cap. VI, 29).

Hasta

que el virrey Venegas ordena la detención de Morelos, y su capitán

Calleja sale al encuentro y caza del ejército revolucionario, que

invernaba entre Chautla, Izúcar y Cuautla. No obstante, la resistencia

de Morelos ante Calleja es tenaz en la Batalla de Cuautla-1812,

y sus tropas logran repeler las embestidas virreinales, saliendo airosas

ante ellas:

“La

derrota realista en Chautla, y la marcha de Morelos sobre Izúcar,

llenaron de inquietud a las autoridades de Puebla. Llano, que ejercía

el mando militar, dispuso que la división que operaba en los llanos

de Apán dejase abandonados éstos y se dirigiese prontamente al punto

amenazado. Y el 17 diciembre 1811 hizo un viaje de reconocimiento al

campamento de Morelos. Morelos, por su parte, no perdió tiempo y,

auxiliado por el vecindario de Izúcar, puso con prontitud a toda la

población en estado de defensa, así como ocupó Cuautla el 8 febrero

1812”

(libro

III, cap. VI, 30).

“La

llegada de Morelos a Cuautla con todo su ejército determinó la

dirección que había de tomar Calleja con el suyo (libro III, cap.

VIII, 1). Cual fuese el estado de las cosas en las provincias

inmediatas a la capital, y las razones que el virrey tenía para

disponer la marcha del ejército del centro sobre Cuautla, así como

el plan de operaciones que se propuso, se ve muy claramente en la

orden o instrucción que dio a Calleja el 8 febrero 1812”

(libro III, cap. VIII, 2).

“La

instrucción del virrey decía así: La capital de México se halla

rodeada de gavillas de bandidos, que tienen interceptadas las

comunicaciones por todos rumbos, tanto de correos como de provisiones,

siendo notable la actual escasez que se experimenta de las última. A

lo que hay que unir el perjuicio de estar interceptado el comercio de

Acapulco, e imposibilitada la descarga de la nao, y la translación de

sus efectos al interior del reino. Es pues indispensable combinar un

plan que asegure dar a Morelos y a su gavilla un golpe de escarmiento

que los aterrorice, hasta el grado de que abandonen a su infame

caudillo, si no se logra aprehenderlo”

(libro III, cap. VIII, 3 y 10).

“El

18 febrero 1812 salió Calleja de su campo de Pasulco con el objeto de

atacar a Cuautla, y no encontrando lugar oportuno para el ataque,

acampó en la loma de Cuautlixco, a media legua de Cuautla. Al

amanecer del 19 Calleja se puso en movimiento para verificar el

asalto. Pero los atrincheramientos que había construido Morelos hacían

de poco provecho la artillería y absolutamente inútil la caballería

de Calleja, que eran sus dos armas principales. La acción se empeñó

con encarnizamiento por todas partes, y repetidos los esfuerzos de los

asaltantes realistas. Pero al cabo de 6 horas de combate, quedaron

consumidas inútilmente la mayor parte de las municiones realistas, y

Calleja tuvo que retirarse”

(libro III, cap. VIII, 24).

“El

resultado de este ataque, no sólo confirmó a Morelos en la resolución

de sostenerse en Cuautla, con la cierta confianza de que obtendría

ventajas, sino que le hizo concebir el designio de acercarse a Méjico,

después de obtener una victoria decisiva sobre las tropas reales”

(libro III, cap. VIII, 25).

Tras

lo cual, comienza la 2ª expansión

revolucionaria de Morelos, que va tomando y asolando

Huamantla, Nopalucan, Atlixco, Tepeaca, los llanos de Apán, Pachuca,

Tlaxcala, Cuernavaca, Tehuacán, Mirteca, Yanhuitlán... en las

provincias interiores de Puebla, Oaxaca y Veracruz:

“Los

llanos de Apán, que eran comunes a las provincias de México y

Puebla, habían quedado desguarnecidos desde que de ellos se retiró

la división de Soto, para marchar a Izúcar en diciembre de 1812.

Tras la victoria de Morelos sobre Calleja, su 1ª medida fue la

ocupación de aquellos llanos y comarcas vecinas, haciéndose además

con el mineral de Pachuca”

(libro III, cap. IX, 38).

“El

pueblo de Huamantla era de los más ricos de la provincia de Puebla,

pues por su situación venía a ser el tránsito preciso del comercio

entre Veracruz y México. Hasta que el 18 marzo 1812 se unieron todos

los insurgentes de Morelos, apoderándose de él con multitud de

indios traídos de Apizaco, junto a 2.000 hombres y 2 cañones”

(libro III, cap. IX, 31).

“De

Huamantla se dirigieron los insurgentes a Nopalucan (libro III,

cap. IX, 32), Atlixco (libro III, cap. IX, 35) y Tepeaca, 2ª

villa fundada por los españoles en Nueva España (libro III, cap.

IX, 36), cayendo todas ellas en manos de los independentistas

(libro III, cap. IX, 36) y no quedando al gobierno real de Puebla más

que la capital y otros pocos lugares”

(libro III, cap. IX, 37).

“Una

de las ciudades más prósperas del interior era Tehuacán, centro

comercial de las provincias de Puebla, Veracruz y Oaxaca, y lugar de

depósito del rico giro de la Mixteca (libro IV, cap. VI, 2).

Desde febrero de 1812 los insurgentes de Morelos habían intentado

hacerse en vano con ella (dada su gran fortificación), hasta que a

finales de abril de 1812 vinieron a hacerle un asedio más estrecho, y

el 2 mayo se presentaron con 8.000 hombres, que empezaron a hacer

fuego durante 2 días, haciendo que su gobierno entregara la plaza (libro

IV, cap. VI, 3). Los 43 españoles allí residentes fueron

despojados de sus ropas y fusilados el 7 mayo 1812, junto a algunos

franceses y extranjeros que también fueron degollados a machetazos”

(libro IV, cap. VI, 4).

“Habíanse

reunido entre tanto en Tamasulapán el padre Mendoza con muchos negros

y gente de toda la Mixteca, y desde allí marcharon con una fuerza de

4.000 hombres y 9 cañones sobre toda la región de Oaxaca (libro

IV, cap. VI, 22), atacando y haciéndose con Atacaron Yanhuitlan

(libro IV, cap. VI, 22), Cuicatlan y Huajuapán”

(libro IV, cap. VI, 23).

En

una nueva y 3ª expansión revolucionaria de

Morelos, consistente en la búsqueda y captura de los 3

capitanes realistas del interior (Cerro, Añorve y Paris), el cura

Morelos logra dar caza y derrotar a Cerro en la Batalla de Citlala-1812,

haciendo que los otros dos capitanes se volviesen a México, y la

reputación del gobierno virreinal mexicano quedase en una difícil

situación:

“Tras

su victoria sobre Calleja, Morelos había ido reuniendo más de 800

hombres bien armados de los Galiana y los Bravo, y se había puesto en

marcha contra los capitanes realistas Añorve, Cerro y Paris, que se

hallaban respectivamente en Chilapa, Tixtla y Ayutla (libro IV,

cap. VII, 2). Desde aquí tuvo principio la 3ª y más feliz de las

campañas de Morelos, la de mayor importancia y la coronada por más

brillantes resultados”

(libro IV, cap. VII, 1).

“Al

enterarse de los planes de Morelos, Añorve acordó con Cerro unir sus

fuerzas, y envió a una avanzadilla de sus hombres hacia Cerro, con

ese fin. Pero la avanzada de Morelos, que por allí se dirigía también,

interceptó a las tropas mal armadas de Añorve en el pueblo de

Citlala. Cerro envió entonces a Citlala a sus realistas de Tixtla, a

algunos soldados de la 4ª compañía costera y a los realistas de

Chilapa, para ir sostener la avanzada de Morelos. Pero los

insurgentes, engrosados en número, fueron cargando con su caballería

a los realistas que iban viniendo en plena noche, poniéndolos a la

fuga. Esto se produjo la noche del 4 junio 1812, y provocó que Añorve

y también Paris se pusiesen en retirada”

(libro IV, cap. VII, 2).

“El

empeño que el virrey Venegas había tenido en representar a Morelos

como enteramente destruido, hizo que fuese grande la sensación que

causó en México verlo aparecer ahora de una manera triunfante. Además,

las esperanzas de los adictos a la revolución, abatidas con tantos

golpes, se reanimaron tras la victoria de Morelos sobre Cerro y Añorve”

(libro IV, cap. VII, 4).

c.6)

Anuncio en México de los movimientos de Cádiz

Tuvo

lugar nada más se implantado en España el sistema de resistencia

popular frente a la invasión francesa de Napoleón. Un sistema de

juntas que fue unificándose en torno a la Junta

Suprema de Cádiz en 1810, con cariz netamente liberal y anti-monárquico

y que en un principio intentó ganarse a los diputados venidos de América,

a lo largo de un programa de sesiones al que se dotó del calificativo

de cortes españolas:

“Las

Cortes de España fueron instaladas en la isla de León el 24

septiembre 1810, y trasladadas a Cádiz el 24 febrero 1811. Y digo

esto porque su sistema y plan general de proceder agitó toda la América

y Nueva España, y fue el modelo que imitaron todos los congresos

mexicanos de aquella misma época, coincidiendo con los movimientos

independentistas de Hidalgo”

(libro IV, cap. I, 1).

“En

dichas cortes españolas, la resolución del 15 octubre 1810 ya se había

comprometido a que los dominios españoles (de ambos hemisferios)

formasen una sola y misma nación. Y a que los naturales de dichos

dominios fuesen iguales en derechos en todos los lugares de ultramar,

así como tuviesen una misma representación nacional”

(libro IV, cap. I, 10).

Unas

Cortes de Cádiz a las que asisten en 1811 todos los diputados de América,

incluidos los llegados desde Nueva España (México y provincias aledañas),

que narran el origen y desarrollo de la insurrección mexicana de

Hidalgo y Morelos, así como las causas de la misma. Tras exponer la

situación de América, los diputados