|

Surge la era científica, entre la fantasía y la fe

Zamora,

7 julio 2025 La "divina geometrización" de que había hablado el genial Kepler, y que muy pronto primó en toda la Europa del s. XVII y XVIII, correspondía a una creencia de Galileo: la naturaleza se rige por leyes matemáticas, y su traducción a fórmulas manejables es simple cuestión de tiempo. Tal posicionamiento favoreció la profundización de las matemáticas y de la física, como punto de apoyo para el vertiginoso progreso científico de la época ya citada. Pero no faltó quien prefirió la comodidad de una precipitada simplificación, y quien desde unas teorías verosímiles (no demostradas) se dedicó a elaborar sistemas y contra-sistemas, pretendidamente apoyados en su carácter irrebatible. En tal terreno cobraron excepcional fama nombres como Hobbes, Locke, Hume..., todos ellos considerados los precursores del llamado "empirismo inglés". A través del empirismo inglés se quiere hacer ver que ya no existen verdades inmutables y eternas, a la hora de regir los apriorismos de toda construcción científica. Y ni siquiera se acepta la definición de una razón como cimiento de todo ulterior discurrir. Según los empiristas, el exclusivo punto de apoyo del conocimiento es la experiencia, y para que ésta sea realmente válida se requiere la previa destrucción de todos los prejuicios dogmáticos (los "ídolos de la mente", que había dicho Bacón de Verulano) y avanzar por caminos de observación, análisis y selección de los fenómenos. Se llega a defender en este empirismo inglés que "la experiencia sensible lo es todo", incluida la viabilidad de la ética, del derecho, de la política, de la religión... Y puesto que toda experiencia es susceptible de perfección, nada es acabado y absoluto, sino que todo es a la medida del conocimiento humano. A tenor de las nuevas circunstancias, se altera la escala de prioridades, y los sentidos se colocan por encima de la conciencia, lo útil sobre lo noble, lo particular sobre lo universal, el tiempo sobre la eternidad y la parte sobre el todo. Como es de suponer, tal posición teórica fue la que abrió la puerta para el más desolador de los escepticismos. No obstante, sí que hay que reconocer que dicho escepticismo empirista fue bastante apropiado para el estudio de los fenómenos y las experiencias de laboratorio, pues el progreso científico se mantiene y desarrolla en base a pasos muy medidos, comprobados e interrelacionados. Buen ejemplo de esto, o auténtico padre creador de todo esto, fue Isaac Newton, que no sólo escribió 2/3 de sus obras sobre teología (según su piadosa y cristiana fe), sino que para ello formuló sus 3 Leyes de la Física, no dudando en que todo estudio científico había de ajustarse a unas reglas principales:

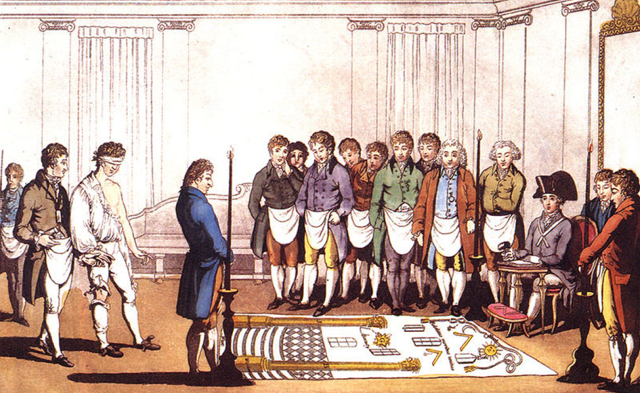

La ciencia debe al inglés Newton el descubrimiento de la Ley de Gravitación Universal (que es por la que se rige la mecánica analítica del universo), el descubrimiento del cálculo infinitesimal (que habrían de perfeccionar Euler, d’Alembert y Lagrange) y el paso hacia la geometría descriptiva (Monge). Sus estudios de óptica ayudaron al perfeccionamiento del telescopio (por parte de Herschel), y permitió ampliar considerablemente el catálogo de estrellas, el descubrimiento de planetas (como Urano) y el atisbo de nuevos satélites (como Lacaille, de Saturno). También fue obra de Newton el descubrimiento del carácter corpóreo de la luz. Hay una larga serie de descubrimientos que se fueron sucediendo correlativamente, en base a la aceptación de las nuevas teorías y a la utilización del método propugnado por Newton. Así, Fahrenheit inventó el termómetro, Lavoisier determinó el calor específico de varios elementos, Wat inventó la máquina de vapor, y Volta descubrió insospechadas propiedades de la electricidad. En paralelo fueron avanzando también las ciencias naturales, y así Linneo catalogó las distintas familias animales, a la par que Buffon afirmaba que "la naturaleza trabaja de acuerdo a un plan eterno que no abandona jamás, a pesar de ser autosuficiente". Una suposición que más tarde recogería el propio Tehilard de Chardin, al ver un reflejo del Creador en el mismísimo corazón de la materia. En la pretendida autosuficiencia de la materia de Bufón ("principio y fin de todo") se hicieron fuertes los filósofos franceses D’Alambert y Diderot, que tras remedar la Enciclopedia de Chambers (ca. 1728), invitaron a Voltaire, Rousseau, Helvetius, Holbach, Condillac, Raynal y otros a recopilar "todo el saber de la época". Fue una invitación que cuajó en la elaboración de los 3 primeros volúmenes de la Enciclopedia Francesa (pues a partir del 4º volumen, Diderot sería su único redactor). Pero no fue la Enciclopedia Francesa de Diderot una especie de conciencia del siglo, sino más bien un orgulloso monumento al antropocentrismo reinante, y la expresión más acabada del afán por demoler lo tradicional en nombre de un pretendido naturalismo (en cuyo desarrollo se esforzaron sus autores en demostrar la inutilidad del Dios Providente y Redentor, definiendo a lo sumo a Dios como "Supremo Gerente o Gran Arquitecto"). En paralelo con la aparición de la Enciclopedia surgió una nueva versión del fetichismo (o religión natural), progresivamente divergente de la religión de toda la vida (la cristiana, cuyo protagonista era un Dios-Hombre que invitaba a todos sus amigos a colaborar en la continua tarea de amorizar la Tierra). La autoproclamada "religión natural" decía apoyarse en la experiencia administrada por la razón, y el premio que ofrecía era la liberación de los instintos naturales, a la par que renegar del hambre de eternidad (en que se apoyaba la fe de los cristianos). Los profetas de dicha Enciclopedia eran los mismos que hablaban de nuevos mundos, de libertad y de prosperidad sin límites... pero a costa de renunciar al esfuerzo personal y a la voz de la propia conciencia. Ellos decían estar en lo cierto, dado que defendían las ideas del amor y de una libertad sin límites. Sin embargo, el arma más poderosa que utilizaron estos nuevos profetas era el ya conocido (y viejísimo) truco utilizado por los sofistas: basta criticar para tener razón. En el llamado "siglo de las luces" no faltaron, por supuesto, soportes intelectuales equilibrados, con la fortaleza necesaria para no desvariarse por los extremismos. Es lo que vemos en los seguidores de Leibniz, continuadores del espíritu luchador y cristiano de su maestro. En efecto, según Hirschberger fue Godofredo Guillermo Leibniz "un espíritu universal, e interesado por todas los ramas de la cultura a su alcance, en las cuales se mostró activo y creador. En la ciencia matemática descubrió el Cálculo Diferencial, en física formuló la Ley de Conservación de la Energía, en psicología descubrió el subconsciente, en teología hizo ver la activa presencia de la providencia divina, en la ciencia económica desarrolló una larga serie de proyectos prácticos para la explotación de minas, alumbramiento y canalización de aguas, cultivo del campo...". El alemán Leibniz cultivó la filosofía en su acepción clásica (como "amiga de la sabiduría" y "theologiae ancilla"), y se interesó por todo cuanto podía ser útil al hombre, en sus dimensiones espiritual y material. Y lo hizo con inimitable perspicacia, con perseverancia y sencillez. Desde su excepcional dedicación al estudio de los problemas del hombre y de su entorno, Leibniz constató que los extremos son viciosos, viniendo a decir que:

Los científicos que siguieron los pasos de Leibniz, y no los filósofos que siguieron los pasos de Diderot, fueron los claros representantes de la Tercera Vía, los que progresaron en la observación y reflexión, los que se vieron obligados a plegarse a la realidad (reconociendo sus propias limitaciones), y los que fueron haciendo cada vez más certeras sus investigaciones sobre la naturaleza, viniendo a desmontar ese dogma filosófico que hablaba de la "autosuficiencia de la materia". En sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, el ya citado Newton había situado a Dios en la cúspide de la visión cósmica y física del universo, como elemento necesario o Causa Primera de todo. Y como tal puso de relieve que, antes o después, habrá que volver a recurrir a los grandes pensadores clásicos y cristianos, como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. .

|